최영민(자유기고가)

‘한 소리 또 하고/ 또 하’는 우리들의 정서를 짧은 시로 전달한 윤제림 시 <당숙은 죽어서 새가 되었다>는 제목이 시의 팔 할이다. 동네를 어슬렁거리다 만나는 산까치들이 ‘꽤액’ 소리를 내는 걸 들으면 ‘누구 당숙일까?’생각하며 혼자 웃다가 외삼촌이 생각난다. 외삼촌은 술을 거나하게 드시고 우리 집에 오는 날이면 항상 조카딸을 앉혀두고 어김없이 엄마한테 잘하라는 말을 반복하셨다. 여동생 사는 모양새가 흡족하지 못한 오라버니가 할 수 있는 말이 그리 많지 않았을 터, 어린 나이에도 앵무새처럼 엄마한테 잘 하라는 말만 반복하던 외삼촌의 심중을 모르진 않았다.

글쓰기의 치유효과와 건강을 연구하는 제임스 W. 페니베이커는 사람들은 언어의 지문을 남기며 무심코 내뱉은 말 한 마디가 자신이 어떤 사람인지 알려준다고 한다. 입 밖으로 나온 말, 몸속에 각인된 오래된 말, 단어와 음절, 숨표와 침묵까지 모두 나를 드러내는 지문이라는 것을 알면 말 한마디의 중량감이 엄청나다.

“시간의 시인 이라고 해야겠네요.” 젊은 날 함께 창작활동을 하던 분이 내 시 몇 편을 보더니 한 말이다. 비평가의 눈으로‘시간’이란 시어가 자주 등장하는 걸 꼭 집어낸 것이다. 시간이 빨리 갔으면 하는 바람과 시간을 되돌리고 싶은 마음이 좌충우돌했던 시절이어서 그랬던 것 같다. 요즘은 어떤 말을 자주 쓰고 있을까? 주제파악이 제일 어려운 분야니 내 말과 글에 어떤 어휘가 자주 등장하는지 잘 모르지만 시간이란 단어는 현재 내 삶의 관심사는 아니다. 마음에 머물다가 그렇게 멀어진 낱말과 문장들이 수없이 많지만 최근에는 ‘감당하다’라는 동사에 오래 눈길이 갔었다. 감당하지 않아도 되는데 감당할 수 있다는 교만과 감당할만하다는 자기암시와 감당해야 한다는 당위의 페르소나가 뒤섞여 무겁게 머물다가 지금은 좀 가벼워졌다.

페니베이커가 말한 언어의 지문은 개인만이 아니라 사회에도 적용된다. 2022년 SNS에 자주 회자되는 낱말은 뭘까? 정치, 선거, 진보, 보수, 혐오, 차별, 전쟁, 동맹, 임금, 경제, 분배, 자유, 기후, 공정, 정의, 청년, 여성, 주관적으로 꼽아 봐도 꽤 많다. 실은 이 낱말들이 오늘뿐 아니라 늘 삶의 표제어들이며 중요한 시대 담론이었다. 그저‘한 소리 또 하고/ 또 하’면서도 해답을 찾지 못했을 뿐.

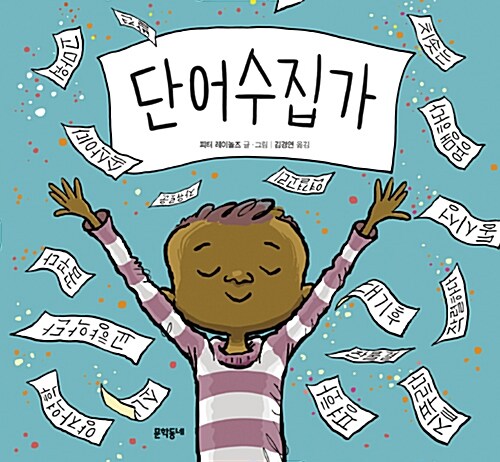

하지만 피터 레이놀즈 그림책 <단어수집가> 주인공은 다르다. 제롬은 특이한 낱말을 수집한다. 대화를 하다가, 길을 걷다가 눈길을 끄는 단어를 수집하고, 책을 읽다가 문장 속에서 톡 튀어나오는 단어, 소중한 단어, 무슨 말인지 모르지만 소리 내서 말하면 근사하게 들리는 말 등을 수집한다. 제롬은 수집한 단어가 많아지자 주제별로 분류를 해서 옮기다가 떨어뜨려 그만 단어가 뒤죽박죽 되어버린다.“파랑 옆에 초콜릿, 슬픔 옆에 꿈, 코뿔소 옆에 밀라노”나란히 있으리라 상상도 안 해본 단어들 조합을 발견한 제롬은 그 단어들로 시를 쓰고 노래를 만든다. 마치 1920년대 러시아 형식주의자들처럼‘낯설게 하기’기법으로 시와 노래를 짓고 불렀으니 사람들의 감동은 예견된 일이었다.

곧 본격적으로 장마가 시작된다니 강바닥에 고여 있던 물이 큰비에 씻겨 갈 것이다. 같은 자리를 맴도는 것 같고, 같은 말만 하고 사는 게 아닌가 싶을 땐 어쩌면 삶을 통째로 흔들어 다시 정렬해보는 장마 기간이 필요한지도 모르겠다. 나처럼 용기가 부족한 사람들은 한 편의 시라도 읽으며 지내시길, 습관의 사고에서 탈출해 새가 된 죽은 당숙과도 조우할 수 있는 특별한 경험을 선사할 수도 있으니.